Oleh: Revan Nabian

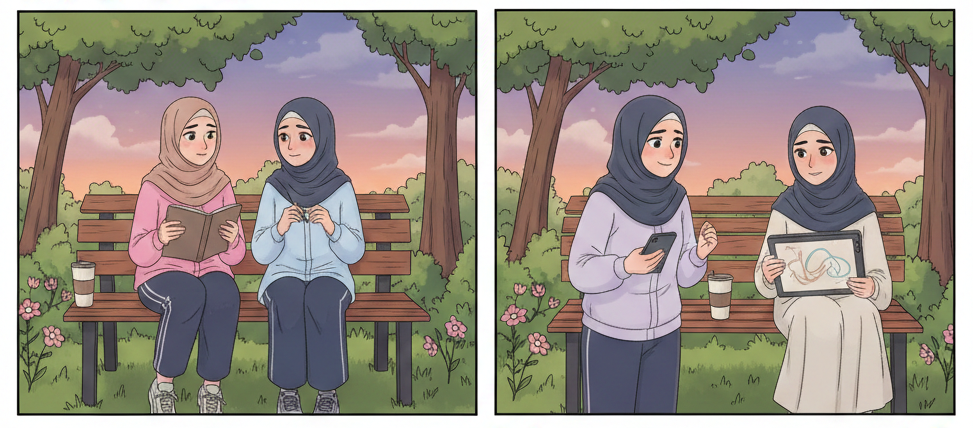

Sabtu selalu punya aroma yang sama bagi Rina: aroma kopi dalam tumbler dan wangi embun di taman kota. Di bangku kayu bawah pohon trembesi itu, ia tidak sendiri. Ada Andi, sahabatnya sejak seragam SMP masih terasa kebesaran di badan mereka. Meski Andi seorang perempuan dengan nama yang maskulin, bagi Rina, ia adalah tempat pulang paling feminin dan hangat yang pernah ada.

“Rin, lihat sketsa ini,” ujar Andi sambil menunjukkan tablet grafisnya. Ia ambisius soal seni, sementara Rina lebih banyak menghabiskan waktu dengan sepatu lari dan target medali atletik.

Mereka adalah anomali yang serasi. Seperti lagu-lagu Nadin Amizah yang sering mereka dengarkan lewat shared-playlist di Spotify; puitis, sendu, tapi menguatkan. Namun, ketenangan itu retak justru di sebuah Sabtu yang paling cerah.

Semuanya bermula dari sebuah kecerobohan. Ponsel Andi tergeletak terbuka di atas bangku saat ia pergi ke toilet. Sebuah notifikasi muncul. Bukan dari grup kelas atau keluarga, tapi dari kontak tanpa nama.

“Gimana? Dia udah mulai curiga belum? Mainin mental orang ternyata seru juga ya.”

Darah Rina terasa berhenti mengalir. Kalimat itu terlalu akrab, terlalu personal. Saat Andi kembali dengan senyum khasnya, Rina merasa melihat orang asing.

“Ada apa, Rin? Mukamu pucat,” tanya Andi. Nadanya masih hangat, tapi di telinga Rina, suara itu kini terdengar seperti desis.

Rina hanya menggeleng, mencoba menelan pahit yang tiba-tiba memenuhi kerongkongan. Hari itu, perjalanan pulang mereka terasa lebih panjang dari biasanya. Tembok tak kasat mata berdiri kokoh di antara mereka.

Puncaknya terjadi malam itu. Rina tidak bisa menutup mata. Bayangan pesan singkat itu menghantuinya. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan: “Besok jam 10. Di taman. Kita perlu bicara soal apa yang kulihat di ponselmu.”

***

Minggu pagi di taman tidak lagi terasa hangat. Ketika Andi datang, wajahnya tidak lagi menampilkan keramahan. Ia duduk, menyilangkan kaki, dan menatap Rina dengan tatapan yang belum pernah Rina lihat selama sepuluh tahun persahabatan mereka: dingin dan sinis.

“Jadi, kamu lancang menyentuh ponselku?” suara Andi datar.

“Siapa orang itu, Ndi? Apa maksudnya ‘mainin mental’?” suara Rina bergetar.

Andi tertawa. Bukan tawa renyah yang biasa terdengar saat mereka gagal membuat kue, melainkan tawa ejekan. “Kamu itu terlalu naif, Rin. Aku cuma mau tes seberapa besar loyalitasmu. Ternyata, cuma karena satu pesan tanpa nama, kamu langsung meragukanku? Lucu.”

Andi berdiri, membungkuk sedikit untuk menatap mata Rina lebih dekat. “Kamu nggak akan pernah paham aku. Kamu cuma percaya apa yang mau kamu percaya.”

Andi berlalu begitu saja, meninggalkan Rina yang sesak napas. Namun, teror itu belum usai. Sore harinya, sebuah amplop cokelat terselip di bawah pintu rumah Rina. Isinya? Foto-foto Rina yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan—saat ia berlatih lari, saat ia menangis di pemakaman kakeknya—disertai catatan pendek: “Aku tahu semua celahmu.”

Andi tidak sedang bercanda. Ia sedang melakukan eksperimen psikologis yang kejam pada sahabatnya sendiri.

***

Minggu-minggu berikutnya adalah sunyi yang menyakitkan. Rina memblokir semua akses, menarik diri ke dalam doa dan refleksi. Di tengah rasa sakitnya, ia teringat sebuah ayat yang pernah melintasi lini masa media sosialnya: “Dan barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.” (QS. Asy-Syura: 40).

Memaafkan bukan berarti melupakan, pikir Rina. Memaafkan adalah cara agar racun di hatinya tidak membunuhnya perlahan.

Di sisi lain kota, Andi terduduk di balkon kamarnya. Ia melihat sketsa wajah Rina yang belum selesai. Ego yang tadinya membumbung tinggi kini kempes, menyisakan ruang hampa yang menyesakkan. Ia menyadari satu hal: dalam usahanya “menguji” orang lain, ia justru kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya.

Dua bulan kemudian, mereka bertemu kembali atas permintaan Andi. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe terbuka, tempat umum yang netral.

“Aku nggak butuh penjelasanmu tentang kenapa kamu melakukan itu, Ndi,” potong Rina saat Andi mulai membuka suara. “Aku cuma mau bilang, aku sudah memaafkanmu. Tapi, kepercayaan itu bukan seperti sakelar lampu yang bisa kamu cetek dan langsung nyala.”

Andi menunduk. Air matanya jatuh di atas meja kayu. “Aku sakit, Rin. Aku egois. Aku pikir mengendalikan perasaan orang lain akan membuatku merasa kuat. Aku salah besar.”

Rina menatap mantan sahabatnya itu. Ada sisa luka, tentu saja. Namun, melihat penyesalan di mata Andi, ia tahu proses refleksi itu sedang berjalan di kedua belah pihak.

“Kita mulai dari nol? Sebagai teman biasa?” tanya Andi ragu.

Rina tidak langsung menjawab. Ia memandang langit senja yang mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, seindah suara Nadin Amizah.

“Mungkin bukan dari nol,” jawab Rina pelan. “Tapi dari satu. Pelan-pelan. Belajar lagi cara menghargai manusia.”

Sore itu, tidak ada pelukan dramatis. Hanya ada dua orang yang berusaha memperbaiki puing-puing hati mereka. Mereka berjalan keluar kafe secara berdampingan, tidak lagi sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, tapi sebagai dua individu yang belajar bahwa persahabatan butuh lebih dari sekadar kenangan; ia butuh rasa hormat dan kejujuran yang mutlak.

Penulis: Siswa MAN 3 Aceh Besar

Editor: ID+